失衡与回归:“以审判为中心”制度下公检法关系之定位探析——以20例纠错案件成因剖析为切入点 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 来源: 发布时间: 2016年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

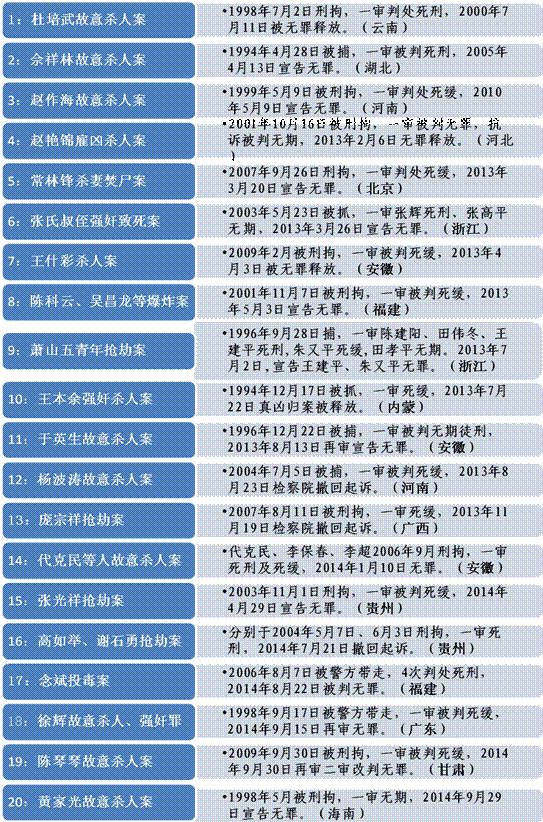

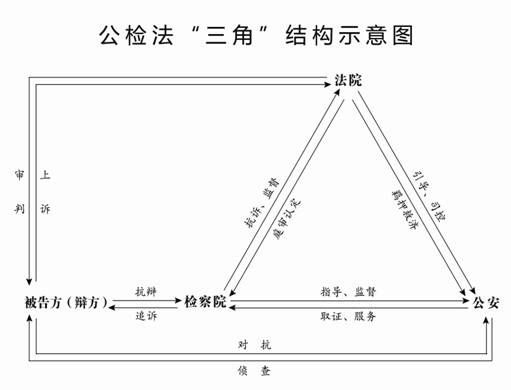

作者:党组成员、院长 杨靖军 内容提要: 《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑诉法》)规定公、检、法之间“分工负责、互相配合、互相制约”,其目的是通过分权、制约来防止刑事司法权力滥用,层层提高案件质量,准确有效地执行法律。但司法实践中,这种流水线型公检法关系职权配置,被运行为“以侦查为中心”,而不是以“以审判为中心”司法规制模式,从而出现控诉弱化、庭审虚化、审判不中立等问题,已经严重影响我国司法权威和法治进程。通过透视纠错案件,发现错案根源之一是公检法关系定位不准确、功能配置失衡。十八届四中全会提出了“以审判为中心”诉讼制度改革,本文通过梳理、反思现行公检法关系,并借鉴域外经验,对公检法如何在该制度下准确定位提出重构设想,即构建“检察指导侦查”、“审判中心论”、“庭审引导约束侦查” 的“三角型结构”公检法关系,改变过去“流水线型”结构关系,运用权力分配,相互之间制约,完成准确打击犯罪,保障人权职责。 [全文共9726字] 关键词:失衡 回归 审判中心 配合制约 定位 坊间戏称:公安机关是做菜的,检察院是端菜的,法院是吃菜的;吃什么不由法院决定,检察院也基本上不会去把关,最终公安做什么法院就吃什么,大体上都得把菜吃下去[1]。该戏称,揭示了《刑诉法》 第7条规定公检法应当“分工负责、互相配合、互相制约”法律关系,但又从另一层面暗示了公检法关系变异。纵观近几年纠错案件,凸显现行司法体制诸多弊端,尤其是公检法之间“配合”过于紧密,“制约”过于疏散,造成三机关关系失衡,定位不准。2014年十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出:“推进以审判为中心的诉讼制度改革,确保侦查、审查起诉的案件事实证据经得起法律的检验”,是对我国诉讼制度进一步改革。但在“以审判为中心”诉讼制度下,公检法关系应当如何准确定位呢? 一、样本透视:错案显现公检法关系不适 近期,内蒙古呼格吉勒图案、河北聂树斌案等报道,再次将冤假错案舆论推至风口浪尖。透视错案原因,从另一方面显现出公检法关系不适。综合考虑时效性、典型性、地域性、差异性,选取纠错时间主要集中在2013、2014年20例[2]错案作为样本(以十八大为界点,十八大之前3例,十八大之后共纠错23例[3]中的17例)进行分析如下: 20例纠错案件概总表(表1)(按纠错时间先后排序)

20例纠错案件量刑迭起表(表2)

20例纠错案件关押、纠正原因表(表3)

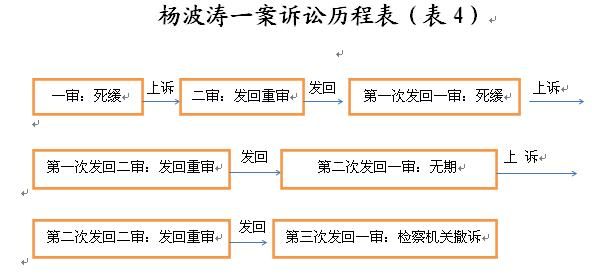

(一)纠错案件呈现主要特点 ⒈涉案性质---命案。由表1显示,20例样本中,均出现命案,如故意杀人、抢劫等不同原因造成被害人死亡。 ⒉纠错过程---漫长。由表2显示,当事人都经历一审、二审等漫长审判过程,有的甚至经历多次审判。如样本[12]杨波涛强奸、杀人、碎尸案[4],先后经历7次诉讼程序,最终检察院撤回起诉。

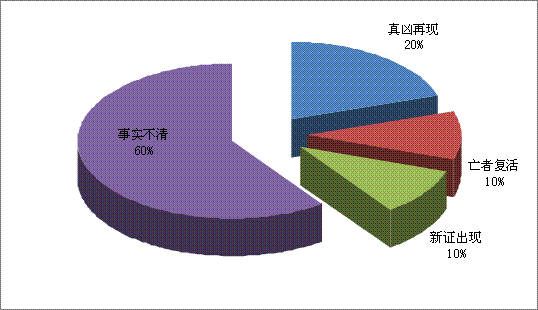

⒊关押时间---过长。表1、3所示,当事人被关押时间均较长,平均时间8年多,其中最长为样本[10]王本余强奸杀人案,被关押时间长达18年之久。 ⒋纠正原因---错案。表3、4可知,纠正原因主要是: ⑴真凶再现。样本[1]、[6]、[10]、[16]均系真凶再现。如杜培武案:公安民警王晓湘与原副局长王俊波被枪杀在一辆车上,王晓湘丈夫、戒毒所民警杜培武以涉嫌故意杀人被判死刑,杜培武以没有杀人、有罪供述是在刑讯逼供下作出的为由提起上诉,二审改判死缓。后杨天勇杀人抢劫案侦破,证实该案真凶系杨天勇等人,杜培武才被宣告无罪[5]。 ⑵亡者复活。如样本[2] 佘祥林案、[3]赵作海案。赵案:河南村民赵振响失踪,家人疑为赵作海所为,赵作海被捕后,9次供认杀人,被判死缓,后赵振响突然回家,赵作海才被无罪释放[6]。 ⑶事实不清、证据不充分。该原因在统计样本中约占60%。由于事实不清、证据不充分,案件经常被降级、降格审判。如样本[2]、[7]、[15]等,均系命案,但经过发回重审后,均出现过有期徒刑15年的降格量刑判决。 20例纠错案件纠正原因比例表(表5)

(二)纠错案件映射公检法存在主要问题 ⒈中心颠倒——以侦查为中心倾向 “以侦查为中心”和“以审判为中心”主要区别在于:前者,侦查是刑事诉讼关键环节,侦查决定审判,侦查完毕,犯罪事实即认定,公诉只是走过场(将起诉意见书修改为起诉书),审判也只是在量刑上进行点缀,事实认定仍是走过场(起诉书修改为判决书),在某种程度上,侦查结果决定了裁判结果;后者,审判是整个刑事诉讼中心,只有经过审判才能确定被告人是否犯罪,给予多重刑罚,公、检为这一中心服务。“以侦查为中心”,公检法如同侦查、控诉、审判三道工序操作员,嫌疑人、被告人只是流水线上的物件[7]。这种流水式线型模式,使侦查成为整个刑事诉讼活动前提和基础,成为刑事诉讼中心,成为当前“以侦查为中心”倾向,导致公检法职权比例失调,“使侦查权体量和活动范围远远超出了保障公民基本权利和维护法律秩序的需要,审判权地位太低,检察权体量不大。”[8]如20例样本,无论是“亡者复活”,还是“真凶再现”,最终出错环节均是侦查阶段。有学者对137例错案进行研究,发现其中77%错案都存在刑讯逼供、暴力取证、违反侦查程序、超期羁押等违法行为[9]。如样本[12]杨波涛案,其描述被刑讯细节:十几个昼夜不让睡觉,被拳打脚踢,强灌屎尿,胡须、腋毛全被拔光……[10]。 ⒉ 关系失衡——配合大于制约的偏离 “互相配合、互相制约”,要求公检法在刑事诉讼中,密切协作、互相配合,同时还要互相监督和制约。但实践中,三者呈现重配合,轻制约,配合大于制约异象,导致整个刑事诉讼关系失衡。特别是新闻媒体、社会民众高度关注的大案要案,三者配合更大于制约。如样本[3]赵作海案:河南高院领导在该案中指出:司法人员违法办案、非法取证、刑讯逼供等问题至今仍屡禁不止。这些问题的出现……公检法三机关之间讲配合多、讲监督少[11]。 ⒊ 外部干预——外界干预的无形压力 ⑴限期破案。政府干预办案明显标志就是“限期破案”。公安机关系行政机关,干警职级待遇、职务晋升等都受当地政府限制。当发生大要案时,政府便要求公安机关“限期破案”、“命案必破”等。该要求违背了刑事侦查规律,降低了案件质量,为冤假错案埋下隐患。如有的地方甚至出现侦查人员找精神病人顶替杀人犯的荒唐做法[12]。 ⑵联合办案。当重大、敏感、热点案件出现时,政法委经常组织公检法召开“联席会”、“三长会”、“调度会”,研究案件查证方向,定性问题,就捕与不捕、诉与不诉、判与不判等执法尺度达成一致。由于联合办案在法理上存在缺失,机制上存在制约,导致其并不真正关心程序正当性和实体公正性,成为冤假错案原因之一。如样本[10]王本余预审说明书显示,1996年9月,在疑难案件“协调”会上,包头市政法委为王本余案定调:“仍按强奸杀人罪起诉,法院可根据实际情况酌情判决”,最后判处死缓,2012年真凶再现,证明是错案[13]。当然,2013年最高院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第23条规定“法院不得参与公安机关、人民检察院联合办案”。但这一禁止性规定,也只是法院规定,并不能抗衡当地政法委。 ⑶民愤民怨。当恶劣犯罪事件发生时,被害人亲属打“白幅”、上访、网络炒作、新闻媒体舆论报道等,会不同程度激起民愤民怨,影响公正司法理念,如赵新建一案[14],因被害人“上吊”威胁,在证据不充分情况下一审被判处死刑,后因真凶再现而获无罪。 二、关系梳理:现行公检法关系之反思 (一)公检关系 ⒈职能冲突。公、检职能分别是侦查和控诉。侦查是收集证据、查明事实,为控诉提供服务。从控诉职能分析,侦查只是控诉职能的前期准备工作,是控诉职能一部分,检察机关监督、制约公安机关侦查职能是符合情理和法理的,但侦查职能反向制约控诉职能,有悖情理。如“公安机关认为嫌疑人符合逮捕条件,需报请检察机关批准”,符合监督、制约情理。但《刑诉法》第90 条“公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定,认为有错误的时候,可以要求复议。如果意见不被接受,可以向上一级人民检察院提请复核。上级人民检察院应当立即复核”,反向制约不符合现代司法理念。从实践效果来看,现行公、检关系由于强调侦查职能和控诉职能的互相制约,造成检控方力量减损,制约机制不畅,产生了严重的机制冲突即“检警冲突”[15]。 ⒉警员不稳。公安机关职能涉及人们方方面面,不仅有侦查职能,还有交通、治安、户籍等职能;加之干警经常换岗、轮岗、提拔等,刑侦人员岗位不稳定、业务能力不专等,出现侦查取证工作专业、不规范,与“以审判为中心”诉讼模式不适应现象。 ⒊侦押不分。看守所由公安机关看管,导致羁押权与侦查权不分,不同程度出现侦查阶段刑讯逼供、关押期间超期羁押、律师调查取证难等问题。如样本[6]张氏叔侄2003年5月23日被刑拘,5月29日才送进看守所,中间相隔整5天。正是这5天通过酷刑逼出“认罪口供”[16]。 ⒋口供情结。“口供情结”,就是办案人员对口供的一种难离难舍心理状态。实践中,侦查人员没有口供不敢结案,检察人员没有口供不敢起诉,审判人员没有口供不敢判案[17]。上述20例样本,均有被告人认罪“口供”,办案人员认为有“口供”就可定案,从而出现错案。 (二)检法关系 ⒈关系亲密化。检察院通过抗诉、法律监督等对审判权实行制衡;法院通过庭审对检察权进行制约,本应“制约”大于“配合”,才能提高案件质量,但实践中二者关系恰相反——“配合”大于“制约”,呈现出过于亲密样态。如庭审虚化:公诉人举证时,笔录都是简单宣读,有的甚至不宣读,只宣读证据在侦查卷宗第几页,使被告人、旁听人员很难明白供述内容、证人证言、鉴定结论等证据的全貌,最后法院宣判时落下“法院没让我们说话,怎么就判决了”的怨名。另外对公诉人庭审中提供证据,法院基本都采纳,对分歧部分一般也不采取断然否定的态度,而是以协商、讨论、退回补充侦查等友好方式纠正,有时还亲密地代为行使控诉职能,如直接变更指控罪名[18]。 ⒉身份特殊化。诉讼中,检察机关表现出双重身份:一是控诉职能,庭审中应当和被告方平等对抗,共同听从法庭指挥。但实践中表现出特殊化:控辩失衡、对抗不平等。如同样对补充证据,辩方延期的,“有必要才同意”(《关于适用〈刑诉法〉的解释》第222条规定:法庭认为有必要的,应当同意);而控方延期的,“应当同意”(第223条规定:公诉人发现案件需要补充侦查,建议延期审理的,合议庭应当同意)。二是监督职能,其特殊化表现在:监督凌驾于法庭之上,如检察长列席审委会[19]并发表意见。检察机关既是控诉方,又是监督方,既是运动员,又是裁判员,造成控诉力量相对强大而辩护力量相对薄弱困境。 ⒊侦诉一体化。侦诉一体化就是检察机关在职务犯罪案件上,既是侦查机关,又是控诉机关,与现行“侦诉分离”模式不符。 (三)公法关系 从组织法视角分析,公、法不存在“配合与制约”关系,《刑诉法》也没有具体规定。实践中,二者也很少直接联系,如需联系,一般通过检察机关沟通。公安作为行政机关,无权干涉、制约审判权;法院提前介入侦查,对侦查制约,也存在立法上缺位。 三、理性回归:公检法关系定位之重构 以“审判为中心”,系我国司法制度及诉讼制度构建思想上理性回归,是公检法关系准确定位的理性回归,侦查、起诉要面向审判、服从审判,要围绕审判中的事实认定、法律适用标准及要求而展开。 通过以上分析,现行公检法关系直接源于“法律工具主义”观念,将刑事诉讼诉诸于流水作业式的线型程序,忽略了嫌疑人、被告人应有的主体地位,与现代法主张尊重人的价值、保障公民权益的精神格格不入[20]。十八届四中全会提出的“以审判为中心”诉讼制度,是对上述问题理念解决。因此,在该框架及我国国情下,借鉴国外经验,公检法关系重新设计、定位总原则为:分工系基础,配合是便效,制约为质量。建立侦查为公诉服务,侦查、公诉为审前准备,审判居中,其结构由:“嫌疑人→公→检→法”的“线型结构”变为“三角型结构”:

(一)构建“检察指导侦查”公检关系 修正权力设置缺陷。笔者建议:①整合警察权,将侦查权从公安机关分离出来,成立类似“交警”的专门刑事侦查机构,确保警员稳定性,或警员需要通过国家司法考试才能取得刑侦资格,建立一支精、专、稳的侦查队伍。②侦押分离,将看守所从公安机关分离出来,归司法行政机关管理,实行侦押分离。如样本[6] 张氏叔侄案在总结错案原因和教训时,省高院11条建议中首条为建议侦押分离[21]。③废除反向制约机制,《刑诉法》第90、175、271条,《检察院组织法》第14条等条文,规定了公安机关反向制约检察机关,即公对检不批捕、不起诉、免予起诉的,可要求检复议、复核。该反向制约应当废除,由反向制约变服务功能,因为公检关系应当是单向的。 细化现行规制操程。无论大陆法系“警检一体”、英美法系“警检分离”,还是以日本为代表“警检混合”模式,公检之间均有广泛的配合与协作。如德国,警察机关是检察机关辅助机关,检察官在刑事侦查活动中起决策、指导、指挥作用,决定是否立案侦查及提起公诉,还可决定采取搜查、扣押等强制措施。日本,司法警察在开展刑事侦查活动时,除独立行使侦查权外,还应当服从公诉职能的需要,对不执行检察官指令的司法警察,检察官可以向警察监督部门提出惩戒或罢免的意见。美国,检察官被称为当地执法系统的首长,可以指导乃至领导警察机关的侦查活动[22]。 当前对我国公检关系,有五种建议: ①“警检一体化”模式,将侦查阶段所有诉讼程序特别是调查、取证行为纳入检察机关领导、指挥和监督之下[23]。 ②“警检分离”模式,即侦、控分别由不同组织实施。 ③“强化监督”模式,要求公安机关将全部发、破案以及立、撤案情况报告检察院,以增强监督效力[24]。 ④“检察引导侦查”模式,检察机关根据庭审对证据要求,引导公安机关收集、固定、完善证据和法律适用问题。 ⑤“检察指导侦查”模式,检察机关参与重大、疑难案件讨论,提出取证方向,指导收集、固定、完善证据,指导法律正确适用,并纠正公安机关在办案中违法行为[25]。 笔者赞成“检察指导侦查”模式。因为在我国体制下,公、检地位是不平等的,但刑诉中,公检除逮捕互动外,其他都在自己权限内行使侦查权,地位又趋于平等。根据侦查地位平等现状,二者应当建立指导关系,而不是命令关系。这种指导关系,《刑诉法》第85条、《检察院刑事诉讼规则》第361条中亦有所体现。具体操程如下: ⒈案发:建立案件“立、撤”通报制度。犯罪事件发现后,刑侦机构及时立案侦查,并同时书面通报同级检察机关,如需撤案,也应向同级检察机关通报并说明理由。检察机关自接到通报至侦查完毕或撤案,全程指导、监督。 ⒉取证:在调查取证中,特别是讯问嫌疑人时,要全程录像(无全程录像证据不能进入公诉环节),检察官可根据案件进展情况,直接听取对嫌疑人讯问或听取嫌疑人供述与辩解,也可以对调查取证活动发出指示,要求侦查人员固定、完善、补强相关证据。 ⒊强制:需要拘留、逮捕、搜查等强制措施时,由承办人提出意见并决定(责权一致原则,如出现错案,由承办人承担责任,且实行责任终身制),报本单位领导、案管中心和检察机关备案,检察官可根据案情提出意见并进行指导。对于不当行为或违法行为,由检察机关提出纠正意见,并监督纠正完毕。 ⒋移送:建立全案移送机制。移送起诉时,要求侦查人员将不利于和有利于嫌疑人所有证据全部移送,特别是不能将有利于嫌疑人证据藏匿、销毁或不移交。检察机关通过不起诉、退回补充侦查,或运用非法证据排除等,倒逼公安机关提高侦查质量和调查取证向庭审规范要求靠拢。 ⒌惩戒:建立相应惩戒机制。台湾《刑诉法》规定“司法警察侦查犯罪时,应服从检察官之指挥。检察官对司法警察,拥有惩戒权”[26]。在“检察指导侦查”模式下,细化检察指导侦查规定,如检察官如何指导侦查人员取证、如何完善证据体系等。特别是建立惩戒制度,赋予检察官对侦查人员在侦查活动中不服从指挥给予批评、警告、停职、建议处分等权力,检察官对侦查人员评价意见直接作为绩效考核、职务升迁依据。 (二)构建“审判中心论”检法关系 整合权力设置缺陷。笔者建议:①将职务犯罪案件侦查权从检察机关分离出来,单独成立职务犯罪侦查机构,如英国,检察机关不具有刑事案件侦查职能,而我国,检察机关具有控诉、监督、职务犯罪案件侦查职能,在某种程度上会或多或少影响公正审判。②否定检察长列席审委会做法,实行检察机关发现审判违反法定程序的情况作为抗诉理由,而不是提出纠正意见。③针对2012年重拾“案卷移送主义”,可单独设立辩护案卷,即将辩护律师的辩护意见和证据材料单独立卷,与公诉卷宗一并移送法院,尽量消减公诉卷宗对审判片面影响。 完善现行庭审规范。“以审判为中心”,要求作为裁判根据的证据必须形成于审判程序,使被告人在庭审中参与权、辩护权得到有效保障,公开审判、集中审理、直接言词等基本原则得到充分体现。 ⒈强化庭审中心主义。更新司法理念,寻求审判权准确定位,以庭审为中心,审判长(独任法官)领导法庭,指挥控辩双方顺利、有效完成平等对抗,严格证据运用规则,采信证据合法性,排除证据非法性,倒逼控方审查证据范围由“在卷证据”扩大为“在案证据”,审查证据方式由“书面审查”转向为“亲历审查”。 ⒉确立直接言词主义。强化法官亲历性和证人亲自出庭率,确保被告人对质权。法官必须在法庭上亲自听取被告人、证人及其他诉讼参与人的陈述,案件事实和证据必须以口头形式向法庭提出,调查须以控辩双方口头辩论、质证的方式进行[27]。目前我国的刑事诉讼立法和司法实践都没有完全贯彻直接言词原则[28]。《刑诉法》只是部分采取直接言词原则,如对证人和鉴定人出庭作证作了规定,但实践中执行率并理想。当前刑事证人出庭率极低,据统计,实际出庭率不足1%[29]。要弱化“笔录卷宗主义”思想,强化证人出庭作证“直接言词”证据,通过交叉询问,让控诉方、被告方、裁判者“眼球对眼球”、面对面给予案件真实情况进行判断。 ⒊完善证据裁判主义。证据裁判主义,又称“证据裁判原则(规则)”,侦查、起诉、审判适用统一证明标准,严格收集、审查、保存、固定、运用证据,重证据、轻口供,从源头遏制“带病”案件进入审判程序。虽然不被强迫自证其罪在刑事诉讼中予以确认,但对于沉默权、自白任意性规则等规定尚未明确,有待完善。同时,法院还应贯彻不告不理原则,应根据起诉书指控罪名和事实进行审理,不得对被指控以外人和事进行主动追诉,更不得对指控不成立罪名直接变更罪名并做出有罪判决。 (三)构建“庭审引导约束侦查”公法关系 借鉴域外优秀经验。美国,法院对侦查活动享有“审查之权”,对逮捕和搜查等涉及到人身权和隐私权的重大侦查活动,必须经过法院裁决才能执行。英国,法官对逮捕、搜查等侦查行为进行审查,决定是否发布许可令状。日本,法官是刑事侦查审查程序主体,对于犯罪嫌疑人逮捕、监听、搜查、扣押等刑事侦查行为,由法官发布许可令状,还可撤销某些强制措施。 创补现行立法缺失。我国,从规则层面看,除法院在决定逮捕时由公安机关执行之外,公法之间是一种既不配合也不制约的关系[30]。针对法院审前程序缺位,以韩大元、孙长永、陈瑞华为代表学者们提出建立司法审查制度[31],即主张运用法院司法审查权制约侦查权,如扣押、搜查、逮捕、通缉、监听等强制侦查措施划归法院批准。笔者认为,当前我国国情及司法改革现状不宜实行司法审查机制,原因有二:一是如果实行司法审查机制,就需对国家权力重新配置分配,对司法体制进行根本性变革,当前我国政治体制不允许发生根本性变革。二是目前法院案多人少,法官员额制司法改革正在摸索进行,在尚无实例考证和成功经验情况下,不宜建立审判法官和审前法官。笔者建议构建“庭审引导约束侦查”关系。 ⒈“引导侦查”中“引导”,既不是行政上的领导,也不是业务上的主导和指挥。笔者理念中“引导”,主要指:①引导侦查人员科学、规范、依法取证意识,排除重口供理念。②引导适用统一办案标准,因为公、检根据自身情况,分别制定了各自追诉、证据适用标准,从而在庭审适用法律方面出现偏差,应去除最高检司法解释和公安规定,只承认最高院的司法解释,做到办案标准统一,引导公安侦查向法院断案标准靠拢。③通过座谈会、交流会、案例剖析会等形式,引导侦查人员提高搜集、固定、完善证据能力,提高依法取证能力,提高辨别罪与非罪、此罪与彼罪办案能力。 ⒉“约束侦查”中“约束”,主要是建立两种制度:“羁押救济制度”和“技侦司控制度”。 羁押救济制度。人身自由是公民所享有的、实现其他权利的前提、基础。但刑诉中,对人身自由最严重侵犯是审前羁押,而现行法律法规对此没有提供司法救济机制,出现羁押救济规制空缺。如除逮捕外,公安机关拘留、指定居所的监视居住等限制人身自由的措施,都是自行决定和执行,法、检都无制约机制,也无救济措施。检察机关限制人身自由措施,即使逮捕都自行决定,更无任何机关监督和制约。 ①创设依据:国外:英美法系设立人身保护令制度[32],大陆法系通过预审、司法复审等对羁押的合法性、必要性给予审查[33]。国内:我国宪法、刑诉法等对人权保护也给予宏观规定,如我国《宪法》第37条、《立法法》第8条、《刑诉法》第2条等,但实践中缺乏具体操程。 ②设立内容:一是将羁押救济的对象限定为:拘留、逮捕和指定居所监视居住这三类。二是参照《刑诉法》有关辩护与代理规定,申请主体为被羁押者或其法定代理人、近亲属、辩护人。三是申请启动时间为收到限制人身自由法律文书之日起。四是因为公、检是执行或决定机关,审查主体不宜由公、检行使,应以法院作为审查主体为宜。五是审查程序适用听证程序,即在法院主持下,审查申请人及羁押机关提供证据,听取意见,就强制措施是否变更或存在违法违规问题进行核实,然后作出维持或变更裁定。 技侦司控制度。《刑诉法》第二编第二章第八节增设技术侦查措施,因公安技侦手段具有隐密性,又无其他制约机关,极易侵犯他人隐私权。为此,应建立技术侦查措施的司法控制机制,简称技侦司控制度。 ①批准主体。对技术侦查,虽然《刑诉法》规定必须经过严格批准手续,但并未规定由何机关批准。借鉴美国、法国、德国等实行由法院主导的审查模式[34],我国批准主体以法院为宜。因为旧《刑诉法》规定,秘密侦查材料不能直接当证据使用,还需证据转化才能使用。新《刑诉法》第150、152条规定,通过技侦取得材料可以直接作为证据使用,但法院对技侦手段的合法性必须审查,才能有效排除非法证据。如果批准主体为公安机关,则无制约机关;如果是检察机关,庭审中还需对技侦手段合法性进行判断,属于司法浪费。因此,由法院批准,既起到制约作用,又节约司法资源。 ②审查内容。审查内容如何把“度”,首先审查案件类型严格限制在《刑诉法》第148条规定七类案件,不准随意作扩大解释。其次审查程度达到案件事实清楚即可,不得无限扩大或涉及他人隐私。 结语:中国司法改革绝不是对他国司法制度的盲目借鉴和简单照搬,更不可能是中国化的全盘西化,我国司法改革应当在遵循普适司法规定的同时彰显中国的特色[35]。2013年新一轮司法体制改革深化展开和2014年“以审判为中心”理念提出,需要重新思索、规制公检法职权配置和关系定位,摆脱配合过度、制约不足困境,确保失衡三者关系准确回归,切实尊重司法,保障人权。 [1] 吴晓静:《“以审判为中心”的公检法分工与制约》,载《资政群议》,2014年第6期,P58。 [2] 主要数据来自:《中国冤假错案网》,《中国裁判文书网》等。 [3] 《有错必纠!十八大以来全国各地纠正重大冤假错案23起》 澎湃新闻报道: 根据公开报道不完全统计,截至2014年12月15日,十八大后全国各地纠正重大冤假错案23起。http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1282995,2015年6月3日访问。 [4] 民主与法制网:《商丘13年悬案专题报道之一》,http://www.mzyfz.com/index.php/cms/item-view-id,2015年5月23日访问。 [5] 中国冤假错案网:《杜培武案》,http://www.zgyjca.com/news_view.asp?id=4,2015年5月29日访问。 [6] 魏兴荣:《错案探究:公权无界与私权无助》,载于《炎黄春秋》,2011年第1期。 [7] 陈瑞华:《刑事诉讼的前沿问题》,中国人民大学出版社,2000年版,第231页。 [8] 童之伟:《保障公民人身自由应重点制约侦查权》,载中国法学网,2011年11月1日。 [9] 刘新品:《刑事错案的原因及对策》,中国法制出版社2009年版,第223页,第284页。 [10] 《福州晚报》2014年2月27日转引《南都报》的报道。 [11] 张立勇:《公检法不能光讲协调配合淡化监督制约》,载《法制日报》2010年11月22日第3版。 [12] 朝格图:《命案必破,疯人顶罪》,载《南方周末》,2010年5月6日。 [13]《死缓犯服刑18年后真凶落网》,《泉州晚报》2014年4月16日第14版。 [14] 何家弘:《亡者归来:刑事司法十大误区》,北京大学出版社,2014年12月版,第139页;李光明:《奇案令人反思,关口为何失守》,载《检察日报》,2006年11月6日;陈磊:《一起奸杀案的若干“真相”》,《南方人物周刊》,2006年第29期。 [15] 谢佑平、万毅:“警、检、法:错位与缺位”,载《中国律师》2002年第2期。 [16] 《南方都市报》2014年2月26报道,《福州晚报》2014年2月27日转载。 [17] 何家弘:《亡者归来:刑事司法十大误区》,北京大学出版社,2014年版,第47页。 [18] 左卫民、周长军:《刑事诉讼的理念》,法律出版社,2009年版,第12页。 [19] 2010年4月1日,《关于人民检察院检察长列席人民法院审判委员会会议的实施意见》规定:一、人民检察院检察长可以列席同级人民法院审判委员会会议。三、人民法院审判委员会讨论下列案件或者议题,同级人民检察院检察长可以列席:(一)可能判处被告人无罪的公诉案件;(二)可能判处被告人死刑的案件;(三)人民检察院提出抗诉的案件;(四)与检察工作有关的其他议题。七、检察长或者受检察长委托的副检察长列席审判委员会讨论案件的会议,可以在人民法院承办人汇报完毕后、审判委员会委员表决前发表意见。 [20] 徐阳:“公检法三机关分工、制约、配合原则评析”,载《河北法学》2002年第3期。 [21]http://news.ifeng.com/mainland/special/zhangshiyuanan/content-3/detail_2014_01/19/33140798_0.shtml,2015年6月8日访问。 [22] 隆家力:“美国检察官在刑事诉讼中的主导作用”,载《国家检察官学院学报》2002年第1期。 [23] 陈兴良:“从‘法官之上的法官’到‘法官之前的法官’一一刑事法治视野中的检察权”,载《中外法学》,2000年第6期;陈卫东、郝银钟:“侦、检一体化模式研究—兼论我国刑事司法体制改革的必要性”,载《法学研究》,1999年第1期。 [24] 龙宗智:“评‘检警一体化’—兼论我国的检警关系”,载《法学研究》第2000年第2期。 [25] 种松志:《检警关系论》,中国政法大学2006年博士学位论文,第157-161页。 [26] [台]吴景芳:《刑事法研究》(第一册),五南图书出版有限公司,2009年版,第278页。 [27] 樊崇义:《刑事诉讼法学》,中国政法大学出版社,2002年,第84,257页。 [28] 唐雪莲:《论审判中心主义对我国侦查工作的影响》,载《四川警察学院学报》,2014年12月第26卷第6期。 [29] 左卫民、马静华:“刑事证人出庭率:一种基于实证研究的理论阐释”,载《中国法学》,2005年第6期。 [30] 江涌、殷一琪:《我国侦、控、审关系的五大误区及校正》,[J]行政与法,2007,(3):113-116。 [31] 孙长永:《通过中立的司法权力制约侦查权力—建立侦查行为司法审查制度之管见》,载《环球法律评论》,2006年第5期;周伟:《司法审查:尊重和保障人权的基准程序》,载《政治与法律》,2005年第1期;蒋石平:《浅论对侦查行为的司法审查制度》,载《现代法学》,2004年第2期;张建伟:《从权力行使型到权力抑制型—刑事程序构造的重新设定》,载《政法论坛》2004年第3期。 [32] 英国《人身保护法》规定:“任何人士如果被拘押,都可以由自己或他人向法院要求审查拘押的合法性,并迅速获得裁决,发出人身保护令状。” [33] 法国《刑诉法》第148条规定:“任何受审查人、任何轻罪被告人或重罪被告人在诉讼之任何阶段,以及在诉讼程序的任何时期均可向预审法官请求释放。” [34] 黄少健著:《选定司法管辖区对截取通讯的规管》,香港立法会秘书处资料研究及图书馆服务部,2005年版,第21-22页。 [35] 石少侠:《检察视野中的司法改革》,中国检察出版社,2011年版,第2页。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【关闭】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

地址:山东省费县建设路东段 电话0539-5790011 邮编:273400